さがへ!

先日公開になった広島フィールドワークの記事をご覧になった皆さん、ありがとうございます!日本語で初めての記事なので、あっちこっち変な日本語が出てきちゃったね・・・優しい先輩に「それはたにゃの個性だからそのままにしておきたい」って勇気を与える言葉をいただきました。

前回記事:ターニャ、津々浦々で藻と出会うVol.2

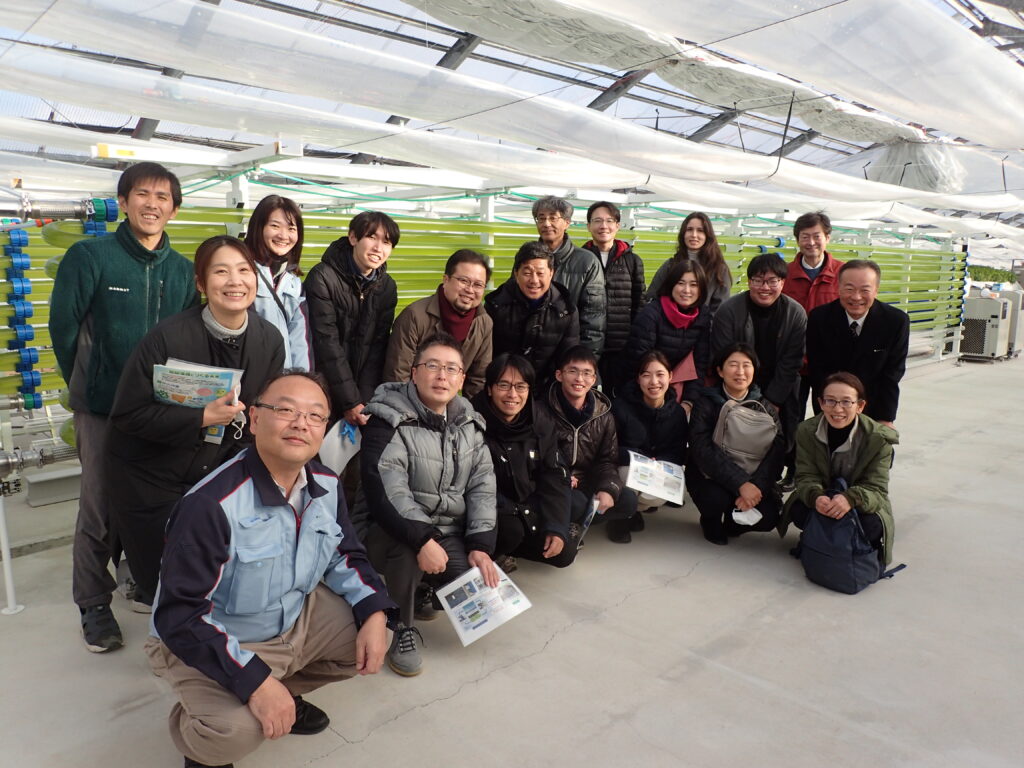

実は、広島の1ヶ月後ぐらいに、ちとせが協力している東京大学の「共生型新産業創出コロキウム」の国内フィールドワークの一環として佐賀市に行きました。さて、藻類が作る新世界に一緒に臨みましょう!

誰もいらないもの、いわゆるゴミ。ゴミでも貴重な資源に生まれ変わることを、コロキウムの受講者は自分の目で視察できました。少し興味が湧いてきましたか?そのカギを握るのが藻類です。一見、まったく関係なさそうに見える分野にも、藻類の力は深く関わっています。

実際、佐賀市ではそのアイデアが形になり、藻類を使ったさまざまな商品が生まれています。卵、バウムクーヘン、入浴剤、野菜、魚、薬・・・数えきれないほど多いです。今回のフィールドワークでは、藻がそうした成果を生み出している現場を実際に訪れ、取り組みの仕組みについて関係者の方々から詳しくお話を伺いました。

廃棄物から目を背けず

私たちの生活と切っても切り離せない存在である「廃棄物」ですが、その近くに置かれることを望む人は、ほとんどいないでしょう。市内で行われているゴミ処理も、臭いの問題や、水・空気・土壌の汚染の原因となり、私たちの目に触れにくい、遠く離れた場所に設置されることが一般的です。でも、佐賀市では、ゴミ処理を「まちづくりの妨げ」ではなく、「まちづくりのプレイヤー」に転換する取り組みが進められています。

藻類は、光とCO₂を吸収して成長する特性を持っています。そこで生まれたのが、「ゴミ処理によって発生したCO₂を、藻類に吸収してもらう」というアイデアです。これを実現するために、佐賀市にはCCU(Carbon dioxide Capture and Utilization )プラントという設備が設置されました。ゴミは、でかーーーいゴミ置き場にドンと搬入されていて、でかーーーいゴミ投入口に移され、焼却炉へ送られていきます。

ゴミは、燃やされながら、ボイラーやいろんなフィルターを通過して、CO₂と灰に生まれかわります。その灰は無駄にならないように、セメント工場などに使われています。そして、純度99.5%以上のCO2(つまり、ほとんどピュア!)は藻類生産に携わる周辺事業者へ提供されます。

日常生活に身近になる藻類

藻類はたんぱく質や栄養が高くて、スーパーフードとして流行っているし、生き物の餌としても幅広く使われています(前の記事では藻類を食べている牡蠣の話をしました!)。

佐賀市では、CCUプラントのCO2を活用して生産された藻類を使って新商品の開発が行われています。今回、受講者は有限会社ムーラン・ルージュ様で開発された「壮健美卵」をご紹介いただきました。抗酸化作用のあるアスタキサンチンを蓄えるヘマトコッカスという藻類を鶏に与えると、一般の卵に比べるとより鮮やかな赤色の卵黄が生産できるのです。

ヘマトコッカスの詳細:ヘマトコッカスとは?- 生物学的特徴とアスタキサンチンの生産-

この度は、ムーラン・ルージュのカフェでその卵を用いた定食ご飯を食べさせていただきました。

「美味しいいいいい〜!」

「卵黄は混ぜないでね!その方が味が引き立つから!」

そんな声が飛び交う中でいただいたのは、普通の卵とは一味違う、特別な味の美卵でした。

正直、言葉で説明するより、皆さんにもぜひ一度食べていただきたい美味しさです。

この卵は、今や現地の名物になるほどの人気ぶり。 ヘマトコッカスを食べて育った鶏たちは、とても健康で、卵はもちろん、肉質も上質。そのお肉はハムやウインナーにも活用されています。

アスタキサンチンは、その抗酸化作用から、食品だけでなく美容製品やサプリメントなどにも広く利用されています。今回、受講者たちはこの事業を手がけている株式会社アルビータ様から直接お話を伺うことができました。生産施設はCCUプラントから徒歩15分ほどの場所にあり、CO₂を迅速に活用する工夫が感じられました。自分の目で、まるで赤いプールのような施設を見ることができたのも嬉しい体験でしたが、それに加えて、お土産として入浴剤までいただき、大変ありがたく思いました!

その後、本当に「循環」を体感できる、株式会社熊谷組様の施設を訪問しました。ここでは、藻類とアクアポニックス※1を組み合わせた世界初のハイブリッド農業の取り組みがおこなわれています。CCUプラント由来のCO₂で育てられた藻類の培養液は液体肥料として活用され、藻類そのものは魚の飼料になります。餌として与えられたあとは、魚の排泄物がろ過され、その栄養が再び藻類の培養液へと循環します。

※1 従来の水産養殖と水耕栽培を組み合わせたシステム。魚と植物を同じ環境下で一緒に育てる生産手法のこと

佐賀では、1日ではとても回りきれないほど多くの藻類に関する研究や開発が進められており、その充実ぶりに驚かされました。私たちはその体験の感想をもとに、循環型社会の実現に向けてどのような工夫が求められるのか、コロキウムの受講者や藻類バイオマスの関係者の皆様と活発に議論を交わしました。

豊かな社会を築くためには、廃棄物から目を背けず、そこに新たな価値を見出す循環型社会の構築が欠かせません。循環型の産業で作られた商品が日常の「当たり前」になるために、私たちの身の周りに数えきれないほどいる小さな生き物たちの力と共にもっと豊かな未来を作りましょう。

ここはもしかしたら・・終わり?

実は、2025年8月末にボルネオ島でのフィールドワークに出発します!

ちとせグループがマレーシアで運営している、世界最大の藻類生産施設「CHITOSE Carbon Capture Central C4」※2 や、ブルネイにある食用スピルリナ工場、さらには地元のさまざまなビジネスも訪問する予定です。

ぜひぜひ、今後とも引き続きよろしくお願いいたします!

※2 NEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)のバイオジェット燃料生産技術開発事業の成果によるものです。https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100127.html