「藻」と聞いて、何を思い浮かべますか?池に漂う緑色の物体、あるいは昆布やワカメといったお馴染みの海藻?

今、そんな藻類(そうるい)が、未来の暮らしを支える素材として注目されています。2025年大阪・関西万博、日本館では藻類がテーマのひとつ。そして、ちとせグループが主導するバイオを軸にした産業づくりを進める共創プロジェクト「MATSURI」は、日本館ファクトリーエリアで「『藻』のもの by MATSURI」をプロデュースしました。このショーウィンドウでは、藻類を素材にしたアパレル、化粧品、食品、塗料など、さまざまな「藻の物」が一堂に並びます。

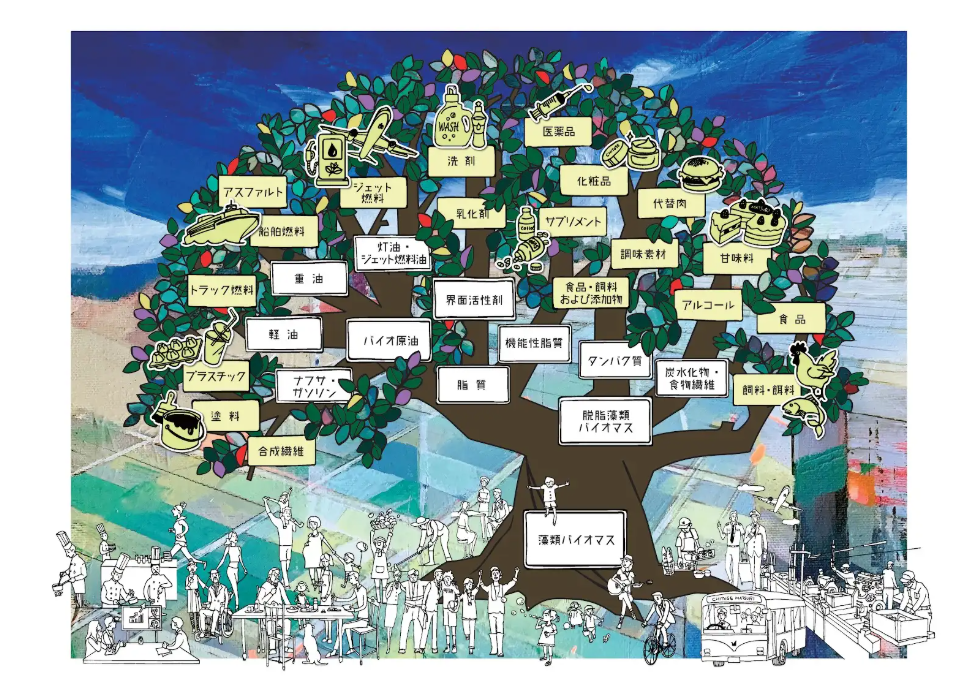

「『藻』のもの by MATSURI」は藻類から様々な製品のプロトタイプを制作・展示するプロジェクト。しかし藻類が生み出すのは、「もの(素材)」だけではない!?素材として形あるものに使われるだけでなく、持続可能な方法で航空機を飛ばすエネルギーとしても、藻類は注目されています。藻類由来の成分から燃料を製造し、藻類の力で人々やものが空を飛び回る日が少しずつ現実に近づいているのかもしれません。そしてその流れは地球の歴史からみて必然なのかも……?

粗油集めながら、羽ばたくすべを求めて

藻類から作られる製品(プロトタイプ)を展示する万博の日本館ファクトリーエリアの展示「『藻』のもの by MATSURI」。様々な製品を作り出すポテンシャルを藻類が持っていることを表現した展示ですが、実は藻類が作り出すのはもの(素材)だけではありません。藻類は産業上有用なエネルギーを生み出すポテンシャルも持っています。

その代表的な例の一つが航空燃料です。近年、持続可能な航空機の運用を目指して「SAF(Sustainable Aviation Fuel)」と呼ばれる、環境負荷の少ない燃料の可能性が検討されています。「SAF」はジェット機の航行に利用できるバイオ由来の持続可能な航空燃料を指す広い言葉であり、ひとくちにSAFと言ってもその種類は様々。例えば、木くずなど植物由来の材料からガスを作り、そこから化学的に燃料を作る方法や、廃食油を再利用する方法、とうもろこしやサトウキビ由来のエタノール(バイオエタノール)を加工する方法などが検討されています。

代表的なSAF原料比較

| 原料 | 製造方法 | 特徴 / 課題 |

|---|---|---|

| 藻類 | 培養→粗油抽出→精製→分解→SAF | CO₂吸収しながら育つ。農地を必要とせず拡張性が高い |

| 木くず・農業残渣など | 収集→ガス化→合成→SAF | 廃材利用で環境負荷が低いが、コストと技術的課題あり |

| 廃食油(天ぷら油など) | 廃食油収集→精製→水素化分解→SAF | 商用化が進んでいるが、原料供給とトレーサビリティに課題 |

| バイオエタノール(トウモロコシ・サトウキビ等) | 穀物生産→発酵→アルコール蒸留→合成→SAF | 食料との競合が懸念される、農地拡張性も課題 |

| ごみ(都市廃棄物) | ガス化→合成→SAF | 廃棄物の有効活用だが、粗い分別インフラ整備が必要 |

こうした方法と並んで注目されているのが藻類由来の粗油(炭化水素)からSAFを製造する方法です。

しかし、なぜ微細藻類に注目が集まっているのでしょうか。それは、国内の廃食油だけでは必要なSAF原料の量に十分ではなく、非可食の生物由来のオイル(炭化水素)が有力な原料になると考えられているからです。NEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の計算によると、国内の廃食油ではSAFの2030年度生産目標量の1割にも届かないとされています。またバイオエタノールの原料となる作物はトウモロコシやサトウキビなどの農作物が主流であり、これらは私たちの食糧でもあります。そのため、燃料への利用が広がると食料の供給不足や価格高騰への影響も考えられます。

関連情報:日経クロステック | 離陸を始めた藻類由来ジェット燃料製造、広島で本格実証施設が稼働

しかし、微細藻類であれば食用の農作物の栽培が難しい土地でも高効率にSAFの原料となる粗油を収穫することができます。

その効率は時にひまわりの14倍にも及ぶと言われています。ちなみに、微細藻類のたんぱく質の生産効率は大豆の36倍、CO2吸収量は杉の14倍、生産できるたんぱく質は、水の消費量あたりで計算すると牛肉の50倍と、エネルギーだけでなくサステナブルな社会の構築に大きく貢献するポテンシャルを持っています。ちとせ研究所が監修した万博の日本館ファームエリアの展示でも、直感的に藻類の優位性について学ぶことができます。

関連情報:日本館まるごとガイド丨大阪・関西万博 日本館公式サイト

また、世界中のとうもろこし畑と同じ面積を使って微細藻類を太陽光下で培養することを考えると、人類が必要とするたんぱく質の40倍、カロリーの2倍の量をまかなうことができます。

関連情報:月刊日本館 | 緑色のパワーが未来を変える! 初めてでもわかる、藻類入門

地球を潤した藻類が、テチス海に流れたら

ここで、一つだけトリビアをご紹介しましょう。我々の生活に欠かすことのできない石油ですが、実はそもそも太古の藻類の名残かもしれません。いま、私たちは太古の地球を早回しで眺めているとしましょう。地面が沈み込み、海や湖ができるとそこに水が流れ込みます。この水の中には泥や砂だけでなく、プランクトンや藻類の遺骸が含まれています。その遺骸を構成している炭水化物やたんぱく質、脂質などが様々な化学反応を経て堆積岩中で固体有機物を生じ、さらにこの有機物が地熱によって分解される過程で石油が生成されると考えられています。つまり藻類をはじめとする生物の遺骸が長い年月をかけて堆積し地熱で分解されていく過程で石油が生じるのです。

関連情報:製品評価技術基盤機構 | 石油のなりたち | バイオテクノロジー

かつて、地球にはテチス海という浅く温かい海があり、そこには藻類やプランクトンがよく集まっていたと考えられています。テチス海が広がっていたのは、今の中東のあたりに相当します。つまり中東の油田は、数千万年前に藻類やプランクトンがたくさん貯まっていた名残だと言えるでしょう。石油の由来を考えるとき、藻類からSAFを作ろうというプロジェクトの宿命をなんとなく感じられるのではないでしょうか。

その日までそばで応援していてほしい

持続可能な社会の実現のために、藻類からSAFを生み出す挑戦は避けては通れません。実際に、2021年にはちとせ研究所が品種改良した藻類を原料に使用したSAFが国内旅客機に搭載され、羽田から新千歳までのフライトに成功しました。藻類SAFの社会実装に向けた重要な第一歩として、大きな意義を持つフライトでした。

関連情報:NEDO | 木くずや微細藻類から製造した持続可能な代替航空燃料を定期便に供給

しかし現状、藻類からSAFを作り、実用化・普及のフェーズに進むには幾つかの課題があります。一つはコストです。微細藻類からSAFを作るには藻類の培養と油脂の抽出が必要になります。例えば廃食油をSAFとして利用する場合と比べると、こうしたプロセスはコストとなります。しかしながら、微細藻類には廃食油にはない利点があります。それは多様な工業製品の原料を同時に作れることです。藻類からは食品やペットボトル、化粧品などの原料が得られます。これらの副産物を同時に製造することで、SAFの製造コストも相対的に小さくすることができると考えられています。こうした「藻類からすべてを作る」ことの重要性から、MATSURIプロジェクトでは国内外の企業・研究機関が協力し、それぞれの分野での藻類の可能性を模索しています。

関連情報:CHITOSE MATSURI

また、微細藻類は他の植物と比較して面積あたりより多くの油脂を生産するポテンシャルを持ちますが、その利点を引き出すには微藻類の大量培養技術に磨きをかけていかねばなりません。より少ないエネルギーと資源を使い、十分に速い生産速度で大規模な培養ができなければ、微細藻類の「よさ」を活かしきることはできないのです。

ちとせは2023年にマレーシア・サラワク州に世界最大規模の微細藻類生産施設C4(Chitose Carbon Capture Center)を開所し、大規模かつ質の高い藻類生産の確立に挑戦しています。近年はデータ基盤を導入し、オペレーションの自動化も視野に入れています。ちとせが有するAIテクノロジーなども活用しながら、培養装置の管理・運用や生育状態のモニタリング等に役立てようとしています。

こうした課題に取り組んでいくには、基礎データの拡充や産業構築に向けた標準化も欠かすことができません。国内でもIMAT(一般社団法人日本微細藻類技術協会)のような機関が微細藻類の産業利用と関連技術の発展を推進しています。IMATでは、ちとせ研究所から出向している野村純平が事務局長を、青木慎一が研究開発部長を務めており、微細藻類の研究基盤の構築を目指しています。

もちろん、こうした研究開発資源を活用するのはそれぞれの企業であり、藻類の多様な用途を一社だけで引き出すことはできません。MATSURIでは、藻類の生産から製品開発、さらにはその流通までを見すえ、国内外の企業や自治体、研究機関と一緒に取り組める体制を整えています。技術や知見、それぞれが持つ強みを持ち寄りながら、藻類を使った新しい産業の形をつくろうとしているのです。藻類の力で、きっといつか自由に空も飛べるはず?それは私たちの社会が藻の可能性を引き出せるかにかかっています。

(執筆・Aoi Nakamura)

参考

離陸を始めた藻類由来ジェット燃料製造、広島で本格実証施設が稼働

石油のなりたち | バイオテクノロジー | 製品評価技術基盤機構

石油は何からどうやってできたの | 自然 | 科学なぜなぜ110番 | 科学 | 学研キッズネット

持続可能なエネルギー領域における 「バイオ」の課題と期待 ~SAF (Sustainable Aviation Fuel / 持続可能な航空燃料; バイオジェット燃料)製造を中心にして

次世代バイオ燃料(バイオジェット燃料) 分野の技術戦略策定に向けて