「藻」と聞いて、何を思い浮かべますか?池に漂う緑色の物体、あるいは昆布やワカメといったお馴染みの海藻?

今、そんな藻類(そうるい)が、未来の暮らしを支える素材として注目されています。2025年大阪・関西万博、日本館では藻類がテーマのひとつ。そして、ちとせグループが主導するバイオを軸にした産業づくりを進める共創プロジェクト「MATSURI」は、日本館ファクトリーエリアで「『藻』のもの by MATSURI」をプロデュースしました。このショーウィンドウでは、藻類を素材にしたアパレル、化粧品、食品、塗料など、さまざまな「藻の物」が一堂に並びます。

ショーウィンドウ右上の企業一覧に名を連ねる一社、池田糖化工業。食品中間素材の開発を通じて食品産業の長い歴史を支えてきた同社は、次なる100年を見据えてMATSURIの理念に共感し、今回協賛いただきました。本記事では、池田糖化工業がこの展示に込めた想いや、彼らが考える藻類産業の可能性についてご紹介します。

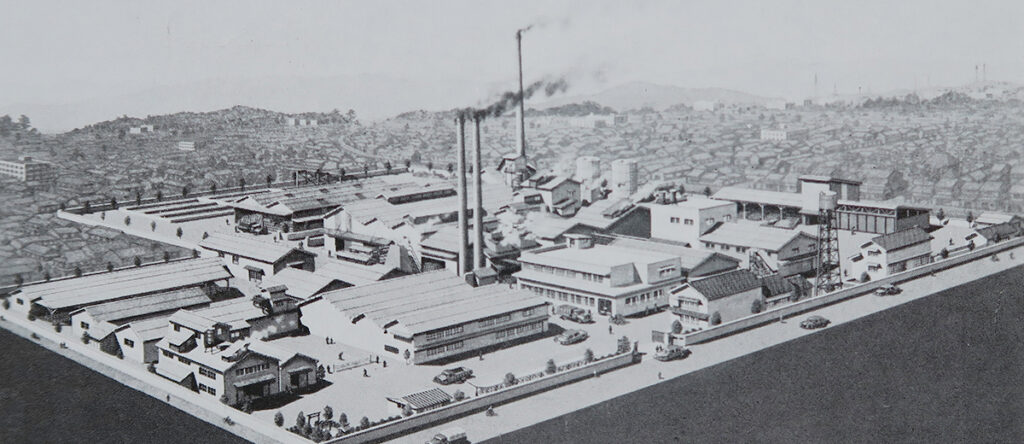

池田糖化工業株式会社

池田糖化工業株式会社

当社は1904年に創業した百年を超える食品中間素材メーカーです。創業当時は、水飴を作っていましたので、社名に「糖化」が入っていますが、その後、水飴を原料として作る着色料のカラメルの製造を開始し、カラメルの粉化設備を利用して調味料の粉化を始めました。今では液体調味料、粉末調味料、デザート用ソース、レトルト、微生物培養製品など、多岐にわたっており、さまざまな素材を国内外の企業さまにご愛顧頂いております。

―― 今回、協賛を決めた背景について教えてください。

100年企業としてめざすこと

100年以上続く食品中間素材メーカーとして、これから100年後の人々に喜んで貰える会社に少しでも近づくために、MATSURIプロジェクトに参画しています。そんな中で国内外からの注目度の高い万博日本館ファクトリーエリアに藻類を活用した循環型ものづくり実現を目指した展示を行うことを知り、協賛することに致しました。

―― 万博やMATSURIに関わる中で、初めて知ったことや自社内での意識の変化などがあれば教えてください。

サステナブルを意識することは、常識になっていく

20年前の消費者からは、加工食品と健康食品に求められる価値は違っていましたが、10年ほど前からは、健康を意識していない加工食品はほぼ無くなり、健康食品との境界があいまいになってきました。今は、まだサステナブルを意識した加工食品は少ない状況ですが、これから5年後にはサステナブルを意識することが常識に変わっていくような気がします。

――貴社の事業領域から見て、藻類産業の中で担える可能性のある役割についてどのようにお考えですか?

藻類バイオマスを各企業に使い易い形に加工して提供する

当社の強みは、食品企業の使い易い形(物性・風味・色・保存性・安全性など)に加工したオーダーメード素材を各企業に供給する事です。藻類バイオマス自体は、一次産品に近いので、そのままでは使いにくく、安全性も担保されないので、弊社の技術力で安心・安全を担保しつつ使い易い形に加工した藻類バイオマス由来の素材を各MATSURIメンバー企業のニーズに合わせて供給することが当社の役割と考えています。

―― 日本館展示への参加や、万博への関わり、あるいはMATSURIへの参画を通じて、どのような未来や変化を期待していますか?

グリーンウォッシュに手を染めない

大規模な藻類培養施設を作るには大きな資金が必要になります。しかし、多くの培養肉や代替肉ベンチャーが華々しく話題になっては消えていったように、藻類事業も資金を集めることが目的にならないように本来の目的を見失わずに進めてゆきたいと考えています。

―― 最後に、読者の方(万博来場者や未来世代)に伝えたいメッセージ、貴社がアピールしたいことなどあればお聞かせください。

藻類産業は古くて新しい産業

一般の消費者にとって、藻類産業は何か新しい産業のようにみられているようですが、実は第2次世界大戦中に藻類から燃料を作る実証実験が進められていたそうです。実際には、コスト面と育てる技術面から実用化されることはありませんでしたが、これから5-10年後には、サステナブル重視の考えが消費者の常識となっていくことで、藻類産業がカーボンニュートラルを目指す1つの手段として認知されていることを願っています。