「藻」と聞いて、何を思い浮かべますか?池に漂う緑色の物体、あるいは昆布やワカメなどの海藻?

今、そんな藻類(そうるい)が、未来の暮らしを支える素材として注目されています。2025年大阪・関西万博、日本館では藻類がテーマのひとつ。そして、ちとせグループが主導するバイオを軸にした産業づくりを進める共創プロジェクト「MATSURI」は、日本館ファクトリーエリアで「『藻』のもの by MATSURI」をプロデュースしました。このショーウィンドウでは、藻類を素材にしたアパレル、化粧品、食品、塗料など、さまざまな「藻の物」が一堂に並びます。

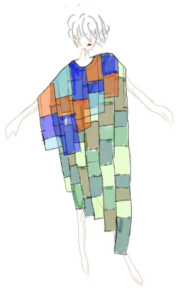

本記事が紹介するのは、藻類由来の原料から仕立てられた一着のドレス「息吹」。藻類は、目に見えない微細なものから、手に取れる大きさのものまで、形や色もさまざま。驚くほど多様な姿で、数十億年にわたり地球上の環境と生命を支えてきた存在です。その藻類に新たなまなざしを向け、”多様性の豊かさを纏う”という発想から生まれたのがこのドレスです。そしてこのドレスを手がけたのは、ちとせの藻類の研究者であり、ファッションデザイナーとしての一面ももつ、田畑拓見。藻類の可能性を形にしたこの一着に込められた想いと、その背景にある物語をたどります。

藻類が織りなす、多様性のパッチワーク

このドレスには、藻類由来の原料から生まれた10種類の生地が使われています。それぞれ、藻類の配合バランスや色素の抽出方法、加工工程の違いによって、つややかなもの、マットなもの、粒感のあるもの、色味や手触り、模様が全く異なります。それらを一枚一枚を繋ぎ合わせて作って、ドレスとして仕立てています。

一つひとつの生地のなかには藻類の粒が模様となって浮かび上がるものもあり、自然が作りだした偶然の美しさが一着の中に散りばめられています。藻類由来のこの生地は、暑い日には湿気を含んで柔らかくなり、乾燥した空間ではパリっとした質感に。環境に呼応して表情を変えるこの生地は、まるで生命が宿っているかのよう。

そして、このドレスに「息吹」と名付けた理由について田畑は、「正直なところ、子供の頃に読んだ少年マンガアイテム名がふと頭に浮かんだんです」と打ち明けます。ふと降りて来た「息吹」という響きのなかに、生命観や変化の兆し、共存といったイメージが自然と重なっていったといいます。

「響くのはたった1人でもいい」、デザインに託したメッセージ

デザイナーとして大切にしているのは、大勢の評価を気にして万人に受け入れられるものを目指すのではなく、自分が心から納得できるかどうか。そしてそれが99人に届かなくても、1人の心に深く残ればいい。

デザイナーとして大切にしているのは、大勢の評価を気にして万人に受け入れられるものを目指すのではなく、自分が心から納得できるかどうか。そしてそれが99人に届かなくても、1人の心に深く残ればいい。

一方で、藻類の研究者としては次のように語ります。「このドレスは『着れば環境が良くなる』という直接的な効果をうたうものではありません。だけど、日本館を訪れて、実際にこのドレスを目にすることで、化石資源に代わる新たな可能性があること、藻類にこれほどの色のバリエーションがあること、藻類にもまだ知られていない魅力があるということを少しでも感じてもらい、見た人が未来をポジティブに捉えるきっかけになれば嬉しいです。」

変わらぬ想いと変わりゆく地球への願い

田畑の創作の原点には、幼少期に夢中になった昆虫や植物との出会いがあります。「虫捕りに熱中していた」と語る長野での子ども時代。なかでも、玉虫がもつ不思議な色合い、蝶の羽の美しさ、自然界が見せてくれる予想を超えるような色や形に心を奪われた体験が、今の造形感覚の源になっているといいます。

そうして培われた感性は「息吹」の色づかいや構造にも表れています。藻類由来の生地に現れる色ムラや粒感、偶然に生まれた模様や質感を唯一無二の個性として尊重しながら、多様な色と形を自由に組み合わせてデザインされたこのドレス。その根底には「いのちも、色も、形も、一つとして同じものはない」という想いが込められています。

だからこそ、地球から少しずつ失われつつある生き物たちの多様性に対して危機感を抱いていると語ります。 「人間は、地球を支配しているわけじゃない。けれど、変えていける存在ではあると思う。そんなことすらおこがましいかもしれないけれど、自分に出来る範囲のことで、少しでも良い方向に変えていけたら。」

「息吹」には、やさしい未来を信じる想いと、それを守るという決意が静かに息づいています。