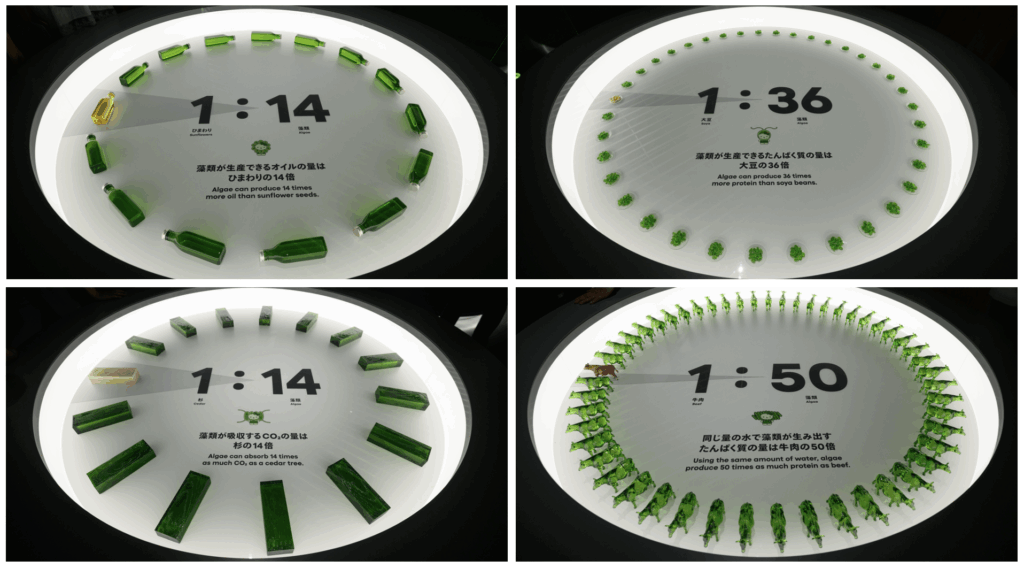

現在、2025 大阪・関西万博 日本館のファームエリアでは、「藻類のすごさ」を直感的に伝える展示「比べてナットク、藻類の秘めるポテンシャル」が公開されています。 「ひまわりの14倍」「大豆の36倍」といった印象的な数値が並びますが、これは決して誇張でも夢物語でもありません。

この展示では、直感的な驚きや印象を伝えるため、詳細な前提条件や仮定は説明されていません。 私たちちとせグループは、藻類分野における知見をもとに、本展示における技術監修・表現アドバイスを担当しました。 展示の裏側には、私たちが積み重ねてきた研究成果と、世界の科学的知見に基づいた明確な根拠があります。 本記事では、展示の裏側にある数値の根拠、出典、そして私たちの仮定を丁寧にご紹介します。

本記事が、展示をご覧になった皆さまにとって「藻類の可能性」をより深く理解する一助となれば幸いです。

参考)

ちとせ、大阪・関西万博日本館内の藻類が主役となる 「Farm Area(ファームエリア)」の展示に技術監修者として協力

https://chitose-bio.com/jp/news/7333/

共通の仮定条件

本展示で示した比較値(例:「タンパク質の生産効率は大豆の◯倍」など)は、特定の藻類種や実測値を基にしたものではなく、将来的に産業規模で実用化される藻類の代表的な特性を仮定して算出しています。 展示されているそれぞれの比較は、以下の仮定条件に基づいています。

1. 藻類の成長量(バイオマス収量)

仮定値:70 t/(year・ha)(乾燥重量換算)

出典であるNational Renewable Energy Laboratory (2018)は藻類バイオ燃料のコスト、持続可能性、および資源評価に関する技術報告です。この中で、年間平均生産性が20 g/(m²・day)未満の地域は経済的に藻類の培養が実行可能ではないと判断され、各種の計算から除外されています(p11)。この「経済的に収支を合わせることができると考えられる微細藻類の生産性 Productivity の下限」をこの報告書では Minimum economic threshold と呼んでいます。

藻類の Minimum economic threshold となる Productivity の値 20 g/(m²・day) から、

20 g/(m²・day) × 365 day/year × 10000 m²・ha

= 73,000,000 g/(year・ha)

= 73 t/(year・ha)

≒ 70 t/(year・ha)

となり、仮定値が得られます。

出典:

Davis, R. E., Markham, J. N., Kinchin, C. M., Canter, C., Han, J., Li, Q., … & Zhu, Y. (2018). 2017 Algae harmonization study: evaluating the potential for future algal biofuel costs, sustainability, and resource assessment from harmonized modeling (No. NREL/TP-5100-70715). National Renewable Energy Lab.(NREL), Golden, CO (United States).

Algal Biomass Production in Open Pond Systems

2. 藻類の組成(乾燥重量ベース)

仮定値:

- タンパク質 55%

- 脂質 20%

- 炭水化物 15%

この仮定値は Becker (2007) の Table1 に掲載されている代表的な藻類の組成を参考に設定された架空の組成です。この表には、例えば以下のような組成が紹介されています。

・クロレラ(Chlorella pyrenoidosa):タンパク質 57%、脂質 26%、炭水化物 2%

・スピルリナ(Arthrospira maxima):タンパク質 60〜71%、脂質 13〜16%、炭水化物 6〜7%

・ドナリエラ(Dunaliella salina):タンパク質 57%、脂質 32%、炭水化物 6%

・クラミドモナス(Chlamydomonas rheinhardtii):タンパク質 48%、脂質 17%、炭水化物 21%

これらの値を参考にしつつ、計算の取り回しを考慮して上記の仮定をおいています。これらは仮定値ですが、実際の藻類でも培養条件で組成は変動するものであり、それを踏まえてほどほどの平均値を選んでいます。ただし炭水化物については、産業が盛んに検討されているボツリオコッカス (Botryococcus braunii ) が 15% 〜 30%の炭水化物となることを鑑みて、少し高めの炭水化物 15% としています。

出典:

Becker, E. W. (2007). Micro-algae as a source of protein. Biotechnology advances, 25(2), 207-210.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S073497500600139X

3. 二酸化炭素(CO₂)吸収の仮定

仮定値:藻類 1 t(乾燥重量)の生成に必要な CO₂ は約 1.83 t

今回の試算においては独立栄養(CO₂ のみを炭素源とする)の藻類を仮定し、藻類バイオマスを構成する炭素は、全て光合成により取り込まれた CO₂ に由来するものとします。その場合、藻類に含まれている炭素原子を取り込むために必要な CO₂ の総量は、CO₂ の分子量と炭素の原子量の比として計算できます。

まず、藻類バイオマスの乾燥重量に対する 50% は炭素と仮定します。実際の微細藻類では種や系統、生育条件により変動するものの、関連分野の論文でも採用されている仮定となります(例えば、Fernandes de Souza et al. 2024, Xu et al. 2023)。この時、CO₂ 分子量 44、炭素の原子量 12 から、

1 t × 0.5 × (44 ÷ 12) = 1.83 t

となり、藻類バイオマス 1 t を構成する炭素源をまかなうために、 1.83 t の CO₂ が必要になることを割り出すことができます。

出典:

MATSURI (2017) 藻はどうやって生きているのか?-独立栄養と従属栄養の違い

https://matsuri.chitose-bio.com/en/blogs/column/modia-how_algae_grow?srsltid=AfmBOooH2w6OENiprKdcqtc6Pl90qXC5CzZwq4sPmA__fcQpLbthn2wA(2025年9月9日閲覧)

ちとせジャーナル (2018) そのバイオ燃料、エネルギー量が減っていないか?-「エネルギー収支比」で考える藻類バイオマス燃料-

https://journal.chitose-bio.com/energy_balance/(2025年9月9日閲覧)

de Souza, M. F., Meers, E., & Mangini, S. (2024). The potential of microalgae for carbon capture and sequestration. EFB Bioeconomy Journal, 4, 100067.

https://doi.org/10.1016/j.bioeco.2024.100067

Xu, P., Li, J., Qian, J., Wang, B., Liu, J., Xu, R., … & Zhou, W. (2023). Recent advances in CO2 fixation by microalgae and its potential contribution to carbon neutrality. Chemosphere, 319, 137987.

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.137987

なぜ「油・タンパク質・CO₂・水」なのか?

比較項目と比較対象の選定理由

本展示では、藻類のポテンシャルを多角的に紹介するにあたり、以下の4つの観点から身近な動植物との比較を行っています。

・油の生産量(単位面積 ha あたりの年間生産量 t)

・タンパク質の生産量(単位面積 ha あたりの年間生産量 t)

・CO₂ 吸収量(単位面積 ha あたりのCO₂ 吸収量 t)

・水の使用効率(タンパク質 1 kg 生産あたりの水の使用量 L)

これらはいずれも、藻類の持つ光合成による物質生産効率の高さを象徴的に示すものです。

■ 油(脂質)やタンパク質の生産量

藻類は、地球に降り注ぐ太陽光と限られた資源(水や・栄養)を使って陸上植物に比べてはるかに効率よく栄養成分(脂質・タンパク質)を生み出すことが可能です。そのため、食料や化学製品の原料として大きな可能性を秘めています。

■ CO₂ 吸収量

藻類の培養においては数日から数週間のサイクルで培養を更新することができるため、盛んに CO₂ を吸収させることができます(育ちきった森林は光合成で吸収する CO₂ 量と呼吸により排出する CO₂ 量が釣り合うため、実質的にはそれ以上CO₂を吸収しません)。さらに、吸収した CO₂ を自らの体内で有機物へと還元し、脂質やタンパク質などの有用物質を生み出す点でも、他のCO₂隔離技術(例:DAC=Direct Air Capture)とは本質的に異なります。

■ 水の使用効率

藻類は水中で育つので、大量の水が必要だというイメージがありますが、実は農業や畜産よりずっと少ない水で生産することが可能です。水資源が限られる中、わずかな水からどれだけ有用な物質が生産できるかという点は、農業や畜産における環境負荷を評価するうえでも欠かせない視点です。

各比較と計算の詳細

いずれも以下の仮定に基づきます。

藻類の成長量:70 t/(year・ha)

藻類バイオマス組成:タンパク質 55%、脂質 20%、炭水化物 15%

① オイル生産量|藻類:ひまわり(14倍)

藻類のオイル生産量

仮定より、藻類の生産性を 70 t/(year・ha)、脂質含有量を 20% とします。脂質(オイル)生産量は、

70 t/(year・ha) × 0.20 = 14 t/(year・ha)

となります。ただし、この概算で得られるのは様々な脂質の混合物の総量である点に留意する必要があります。例えば、必ずしも全量が産業上利用可能な脂質ではない可能性がありますし、加工プロセスにおけるロスの影響も含まれていません。

ひまわりのオイル生産量

Follmann et al. (2024) の Table 5 では 1999 年から 2018 年におけるブラジル・リオグランデ・ド・スル州の 21 ヶ所におけるヒマワリのオイル収量をまとめています。この表をもとに、計算上は大まかに 1 ha あたり約 1 t と仮定しています。

なお、オイルの収量データの平均値は 870.83 kg/ha(年度ごとの計量)との記述があるので、比較対象であるヒマワリのオイルは多めに見積もられていることになります。これは比較上藻類にとって不利になるので、今回の用途であれば問題は少ないと考えられます。

比較結果

14 t/(ha・year) ÷ 1 t/(ha・year) = 14倍

この比較は、それぞれのバイオマスの組成から概算された数値に基づくものであり、実際に利用可能な脂質の分量ではありません。

また、ヒマワリはOil(オイル)の量であるのに対し、藻類は Lipid(脂質)の量で計算しています。この点については弊社のWebコンテンツである藻ディアで取り上げており、藻類由来のバイオ燃料等を語る場合は「油」と「脂質」のどちらの言葉を用いても特に大きな問題はないと考えられます。

参考文献:

藻ディア (2019) 油にまつわる言葉の整理 第1回 -油、脂質、脂肪とは-

https://matsuri.chitose-bio.com/en/blogs/column/modia-definition_of_oil?srsltid=AfmBOoqzmGseOO6Wl9Txudu2zg2ESQnyz2A9ydX3ekZjGEnUZhrvR_wg(2025年8月1日閲覧)

出典:

Follmann, D. N., Cargnelutti Filho, A., Pereira, A. C., Loro, M. V., Santos, E. D. D., & Rosa, G. B. D. (2024). Linear relationships in sunflower genotypes in the state of Rio Grande do Sul, Brazil. Ciência Rural, 54, e20230201.

Linear relationships in sunflower genotypes in the state of Rio Grande do Sul, Brazil

② タンパク質生産量|藻類:大豆(36倍)

藻類のタンパク質生産量

藻類の生産性に関する仮定 70 t/(ha・year) と タンパク質含有率の仮定 55% から、

70 t/(ha・year) × 0.55 = 38.5 t/(ha・year)

となります。

大豆のタンパク質生産量

日本植物油協会のウェブサイト内「原料生産技術の向上」 に大豆の単位面積あたりの収量の推移に関するグラフがある通り、計算にあたっては収量をおよそ 3,000 kg/ha (= 3 t/ha) 程度と仮定してます。一方、大豆の子実中のタンパク質の割合については「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」に基づいた日本豆類協会の記載によると、乾燥豆 100 g 当たりのタンパク質含有量は 33.8 g です。これを計算上は 35 % と仮定しました。よって、

3 t/(ha・year) × 0.35 = 1.05 t/(ha・year)

となります。

比較結果

38.5 t/(ha・year) ÷ 1.05 t/(ha・year) ≒ 36.6倍

出典:

原料生産技術の向上 第3章 植物油を巡る環境変化 社会的動向関係 原料生産技術の向上. (2022). 一般社団法人日本植物油協会.

https://www.oil.or.jp/trends/vol3_5.html(2025年8月1日閲覧)

豆の主な栄養素. (n.d.). 公益財団法人 日本豆類協会.

https://www.mame.or.jp/eiyou/eiyou.html(2025年8月1日閲覧)

③ 二酸化炭素吸収量|藻類:杉(14倍)

藻類によるCO₂吸収量の仮定

藻類の乾燥バイオマス中の炭素含有率を50%、CO₂への換算係数を44/12(分子量の比)と仮定します。

70 t/(ha・year) × 0.5 × (44/12) ≒ 128.3 t/(ha・year)

杉のCO₂吸収量

林野庁のウェブサイトによれば、「…36~40年生のスギ人工林1ヘクタールが1年間に吸収する二酸化炭素の量は、約8.8トン(炭素量に換算すると約2.4トン)と推定されます」とあります。ここから以下の推定値を採用しています。

(単位面積あたりの36~40年生のスギ人工林の年間二酸化炭素吸収量) = 8.8 t/(ha・year)

比較結果

128.3 t/(ha・year) ÷ 8.8 t/(ha・year) ≒ 14.6倍

出典:

林野庁 (2015) 森林はどのぐらいの量の二酸化炭素を吸収しているの?

https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/ondanka/20141113_topics2_2.html(2025年8月1日閲覧)

④ 水利用効率(タンパク質生産)|藻類:牛肉(50倍)

藻類(スピルリナ)の水使用量

Henrikson (2009) には 1 kg のタンパク質を生産するのに必要な水量が 2,100 L と記載されています(p125)。

牛肉の水使用量

肉牛 Grain-fed feedlot Beef のタンパク質あたりの水使用量は105,000Lと記載されています(p125)。

比較結果

105,000L ÷ 2,100L = 50倍

出典:

Henrikson, Robert. Earth Food Spirulina. 6th ed., 125, Ronore Enterprises, Inc., 2009.

備考

比較に用いたすべての数値は、現時点での実測値というよりも、将来的な産業利用を前提としたモデル的仮定に基づく試算です。

それぞれの数値には、栽培方法・気候条件・品種・技術革新などによって変動が生じ得ることをご理解いただいたうえで、相対的なポテンシャルの理解のための参考値としてご活用ください。

また、これらの比較は「藻類が他素材より優れている」と主張するものではありません。むしろ、バイオ社会の構築には、それぞれ異なる特性を持つ素材や生産方法を適材適所で活用していくことが重要です。

こうした意図から、本展示では「わかりやすさ」と「専門性」の両立を目指し、多くの人に馴染みのある作物・生物を比較対象に選定しました。

ひまわり、大豆、杉、牛肉──いずれも私たちの日常に身近な存在です。藻類のすごさをより直感的に伝えるために、こうした例を通じて、「バイオ素材としての藻類の可能性」に触れていただくきっかけをつくれればと考えています。

藻類が拓く未来へ

── バイオエコノミーの基盤素材として

藻類は今、食料・エネルギー・素材・環境といった地球規模の課題を解決するカギとして、世界中で注目を集めています。その背景にあるのは、藻類が持つ圧倒的な物質生産効率と、自然界の循環の中で再生可能に活用できる資源であるという事実です。

本展示で紹介したような生産性・資源効率・CO₂吸収力は、決して夢物語ではありません。むしろ、技術開発や社会実装の進展によって現実のものになりつつある未来の産業構造です。ちとせグループでは、「藻類を使って持続可能な社会をつくる」ことを目指し、藻類の大量培養、生産技術の確立、社会実装までを一気通貫で推進しています。

展示を通じて、「藻類」という言葉に少しでも興味を持っていただけたなら、私たちの未来にとってとても大きな一歩です。

これからの社会における藻類の可能性に、ぜひご注目ください。

出典・参考文献一覧

1. 藻類の成長量(バイオマス収量)

- Davis, R. E., Markham, J. N., Kinchin, C. M., Canter, C., Han, J., Li, Q., … & Zhu, Y. (2018). 2017 Algae harmonization study: evaluating the potential for future algal biofuel costs, sustainability, and resource assessment from harmonized modeling (No. NREL/TP-5100-70715). National Renewable Energy Lab.(NREL), Golden, CO (United States).

Algal Biomass Production in Open Pond Systems

2. 藻類の組成(乾燥重量ベース)

- Becker, E. W. (2007). Micro-algae as a source of protein. Biotechnology advances, 25(2), 207-210.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S073497500600139X

3. 二酸化炭素(CO₂)吸収の仮定

- MATSURI (2017) 藻はどうやって生きているのか?-独立栄養と従属栄養の違い

https://matsuri.chitose-bio.com/en/blogs/column/modia-how_algae_grow?srsltid=AfmBOooH2w6OENiprKdcqtc6Pl90qXC5CzZwq4sPmA__fcQpLbthn2wA(2025年9月9日閲覧) - ちとせジャーナル (2018) そのバイオ燃料、エネルギー量が減っていないか?-「エネルギー収支比」で考える藻類バイオマス燃料-

https://journal.chitose-bio.com/energy_balance/(2025年9月9日閲覧) - de Souza, M. F., Meers, E., & Mangini, S. (2024). The potential of microalgae for carbon capture and sequestration. EFB Bioeconomy Journal, 4, 100067.

https://doi.org/10.1016/j.bioeco.2024.100067 - Xu, P., Li, J., Qian, J., Wang, B., Liu, J., Xu, R., … & Zhou, W. (2023). Recent advances in CO2 fixation by microalgae and its potential contribution to carbon neutrality. Chemosphere, 319, 137987.

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.137987

① オイル生産量|藻類:ひまわり(14倍)

- Follmann, D. N., Cargnelutti Filho, A., Pereira, A. C., Loro, M. V., Santos, E. D. D., & Rosa, G. B. D. (2024). Linear relationships in sunflower genotypes in the state of Rio Grande do Sul, Brazil. Ciência Rural, 54, e20230201.

Linear relationships in sunflower genotypes in the state of Rio Grande do Sul, Brazil

② タンパク質生産量|藻類:大豆(36倍)

- 原料生産技術の向上 第3章 植物油を巡る環境変化 社会的動向関係 原料生産技術の向上. (2022). 一般社団法人日本植物油協会.

https://www.oil.or.jp/trends/vol3_5.html(2025年8月1日閲覧) - 豆の主な栄養素. (n.d.). 公益財団法人 日本豆類協会.

https://www.mame.or.jp/eiyou/eiyou.html(2025年8月1日閲覧)

③ 二酸化炭素吸収量|藻類:杉(14倍)

- 林野庁 (2015) 森林はどのぐらいの量の二酸化炭素を吸収しているの?

https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/ondanka/20141113_topics2_2.html(2025年8月1日閲覧)

④ 水利用効率(タンパク質生産)|藻類:牛肉(50倍)

- Henrikson, Robert. Earth Food Spirulina. 6th ed., 125, Ronore Enterprises, Inc., 2009.